Apresentado no Colóquio “Contrabandos da Cultura: literatura e outros saberes”, promovido pela Cátedra Jorge de Sena em 2012, e publicado na seção “Seniana” da mais recente revista Metamorfoses, o texto de Luciana Salles apresenta o diálogo entre a poesia de Sena e o cinema, através da leitura de seus poemas mais “cinematográficos”.

“Willst du ins Unendliche schreiten, / Geh nur im Endliche nach allem Seiten”. Traduzidos por Jorge de Sena como “Queiras tu dirigir-te ao Infinito, / Caminha em todos os sentidos no Finito”, os versos de Goethe servem como epígrafe a um de seus livros, mas também de modus operandi de sua escrita. Cabe lembrar, contudo, que Seiten não são apenas “sentidos”, mas também “páginas”. Para chegar ao infinito, portanto, “percorre todas as páginas do Finito”.

Seja caminhando em todos os sentidos, seja vasculhando todas as páginas, Jorge de Sena é um poeta de múltiplos interesses, que traz para a sua escrita o desejo de diálogo com múltiplas linguagens. Afirmando que “nem todos precisam, para viver, igualmente de todas as artes ou de mais que uma” [1], Sena convoca através de sua escrita, ainda que não em proporções igualitárias, se não todas as artes, ao menos um grande número de manifestações possíveis. Música, pintura, escultura, arquitetura, fotografia, cinema, bem como a própria literatura, são constantemente provocadas e invadidas pela poesia seniana. O diálogo de Sena com as artes é uma reunião entre as testemunhas para o aprendizado mútuo de suas dores, como já sugeria um dos poemas de seu primeiro livro – “Lepra”, de Perseguição (1942):

A poesia tão igual a uma lepra!

E os poetas na leprosaria

vão vivendo

uns com os outros,

inspeccionando as chagas

uns dos outros.

A relação que se constrói na escrita seniana entre a poesia e outras linguagens não é descritiva ou mimética, mas íntima e contagiosa. Diante de um poema sobre um quadro, por exemplo, o que vemos não é uma descrição do quadro, ou uma imitação do quadro em palavras, mas uma interação entre literatura e pintura, um diálogo entre duas linguagens distintas que, por alguns instantes tentam se aproximar uma da outra, por instantes formando uma espécie de terceira linguagem em que possam se entender, a poesia tentando ser mais visual, o quadro tentando verbalizar sua imagem, sem que, contudo, a poesia deixe de ser poesia e a pintura deixe de ser pintura. Poema e quadro coexistem num certo espaço, num certo intervalo de tempo, numa harmonia tensa em que nenhum deixa de existir como forma individual e distinta que o outro nunca poderá ser.

Como manifestação de uma busca por aproximação e continuidade, temos o tal poema e o tal quadro do hipotético exemplo envolvidos numa relação de intensa atividade erótica, em que as duas formas descontínuas se mantêm como tal, embora haja o desejo e a tentativa de fusão, expressa por uma espécie de penetração do quadro pela poesia, em busca de um conhecimento apenas possível a quem se atreve a conhecer algo ou alguém por dentro. Buscando ao fundo seu próprio reflexo, a poesia ressurge do mergulho encharcada pelo outro, conhecendo seu íntimo e, por isso mesmo, autoconsciente como nunca de sua própria forma, de seu próprio corpo e de sua linguagem.

O diálogo entre o poema e o quadro podem ser lidos ainda como uma tentativa de tradução de uma linguagem nos termos de outra. Escreve Jorge de Sena que

“a tradução é muito menos um remedeio, para tornar acessível um texto a quem não domina a língua dele, que um meio efectivo de apropriação cultural, pela qual inserimos no mundo da nossa expressão, outros universos que não o nosso. A tradução é uma forma de decifração estilística; e, dado que o homem não possui efectivamente aquilo que não faz (ou não refaz pela consciência crítica), ela é, também, uma forma dialéctica de consciencialização. (…) a tradução não é uma escola de imitação. Só se imita o que se não conhece por dentro.” [2]

O discurso citado evidencia, dentro da concepção seniana, a tradução como um mecanismo analógico, erótico, de busca pela posse daquilo que se deseja conhecer verdadeiramente. Sena define a tradução como um processo de “apropriação lingüística”, “decifração estilística”, “forma dialéctica de consciencialização” – qualificações perfeitamente aplicáveis a seu modo de lidar com as demais linguagens artísticas ao “traduzi-las” em poesia.

Com isso, entretanto, num movimento motivado pelo desejo de contato, de conhecimento do outro, o exercício de aproximação e apropriação linguística tem como resultado uma forma de texto crítico tornada também objeto de arte e, portanto, passível de novas interpretações. Como lembra Alberto Manguel,

para o bem ou para o mal, toda obra de arte é acompanhada por sua apreciação crítica, a qual, por sua vez, dá origem a outras apreciações críticas. Algumas destas transformam-se, elas mesmas, em obras de arte, por seus próprios méritos: (…) os comentários de Samuel Beckett sobre a Divina Comédia, de Dante, os comentários musicais de Mussorgsky sobre as pinturas de Viktor Gartman, (…) a versão de Thomas Mann da oeuvre musical de Mahler.[3]

Por esse prisma, cada poema nascido do diálogo entre a literatura e outras linguagens, atuaria como uma composição crítica, isto é, como uma construção sugerida pela leitura crítica de outras imagens, a que chamamos “composição” pelo sentido de “reunião em uma forma” sugerido pelo termo, mas também pelo fato de pertencer ao código semântico de quase todas as manifestações artísticas – utiliza-se o vocábulo para designar criações musicais, pictóricas, fotográficas, poéticas – o que nos remete à noção de que, em algum nível, toda criação é um exercício de “pôr junto”, de convocar uma reunião de elementos distintos que guardam entre si alguma relação que os aproxima, mesmo que apenas aos olhos de quem os seleciona para a sua obra.

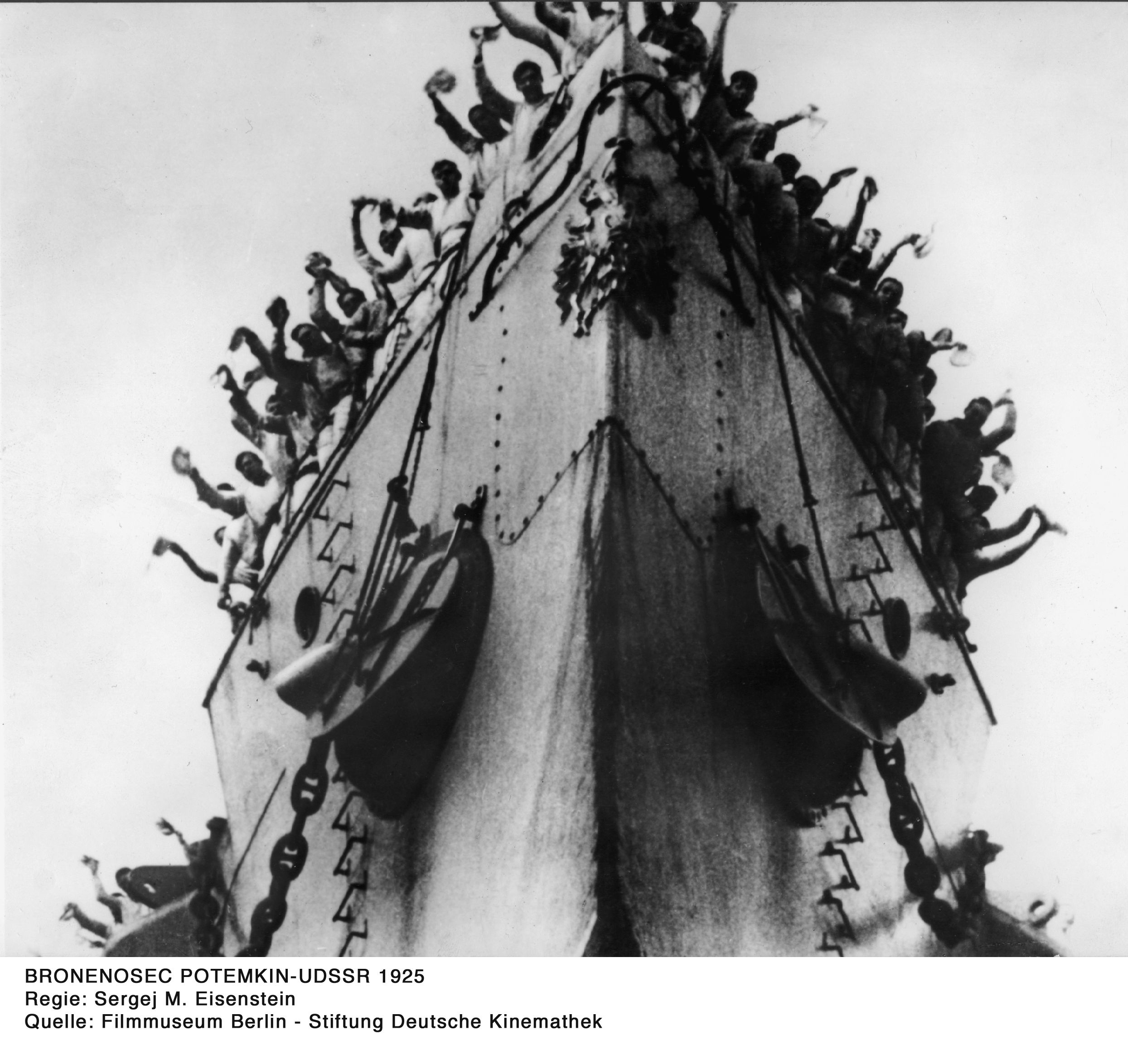

De composições críticas são compostos Metamorfoses e Arte de Música, as obras senianas mais importantes para a tradição de diálogos intersemióticos em língua portuguesa. Mas o crítico de cinema fascinado pela comédia de Chaplin, admirador de Cocteau e que teria tomado como inspiração para sua mais conhecida obra de ficção – O Físico Prodigioso – o filme Os trovadores malditos, de Marcel Carné, não resistiria a contemplar a sétima arte como objeto de transfiguração poética. Buscando para a sua própria linguagem de expressão as nuances da linguagem cinematográfica, como o apelo visual, o movimento, a importância do corte, da montagem e da edição, o poeta propõe uma deliberada contaminação da sua arte pelo aprendizado daquela que é, por sua própria característica técnica de produção, uma linguagem de extremada autoconsciência e autorreflexão. O diálogo que estabelece com o clássico de Eisenstein, por exemplo, faz de “Couraçado Potemkin” (Peregrinatio ad loca infecta, 1969) um poema tão dissonante e tenso quanto o filme a que se reporta, como veremos a seguir:

Entre a esquadra que aclama

o couraçado passa.

Depois da fila interminável que se alonga

sobre o molhe recurvo na água parda,

depois do carro de criança

descendo a escadaria,

e da mulher de lunetas que abre a boca em gritos mudos,

o couraçado passa.

A caminho da eternidade. Mas

foi isso há muito tempo, no Mar Negro.

Nos cais do mundo, olhando o horizonte,

as multidões dispersas

esperam ver surgir as chaminés antigas,

aquele bojo de aço e ferro velho.

Como os vermes na carne podre que

os marinheiros não quiseram comer,

acotovelam-se sórdidas na sua miséria,

esperando o couraçado.

Uns morrem, outros vendem-se,

outros conformam-se e esquecem e outros são

assassinados, torturados, presos.

Às vezes a polícia passa entre as multidões,

e leva alguns nos carros celulares.

Mas há sempre outra gente olhando os longes,

a ver se o fumo sobe na distância e vem

trazendo até ao cais o couraçado.

Como ele tarda. Como se demora.

A multidão nem mesmo sonha já

que o couraçado passe

entre a esquadra que aclama.

Apenas, com firmeza, com paciência, aguarda

que o couraçado volte do cruzeiro,

venha atracar no cais.

Mas mesmo que ninguém o aguarde já,

o couraçado há-de chegar. Não há

remédio, fugas, rezas, esconjuros

que possam impedi-lo de atracar.

Há-de vir e virá. Tenho a certeza

como de nada mais. O couraçado

virá e passará

entre a esquadra que o aclama.

Partiu há muito tempo. Era em Odessa,

no Mar Negro. Deu a volta ao mundo.

O mundo é vasto e vário e dividido, e os mares

são largos.

Fechem os olhos,

cerrem fileiras,

o couraçado vem.[4]

Entre a revolta e a esperança, o poema traz a rebelião da embarcação russa de 1925 a um cais da segunda metade do século XX, banhado por outros mares. Escreve no Brasil, onde o encouraçado parece não ter pressa em chegar, mas com a confiança de que um dia todos os marinheiros do mundo, seja embarcados ou em terra firme, se recusariam a engolir a sopa de carne podre que lhes empurram garganta abaixo há tantos, tantos séculos. Os “gritos mudos” que atravessam a película de Eisenstein tentam, pela voz de Sena, se fazer ouvir ainda mais alto. Não compete o poema, contudo, com a força das imagens do cineasta; inicia seu percurso e sua espera no momento em que termina o filme: “Entre a esquadra que aclama / o couraçado passa”. Prolonga-se a tensão. Se na narrativa de Eisenstein a dissonância a ser resolvida é a incômoda passagem da embarcação revoltosa por entre uma esquadra de navios ainda comandados por seus oficiais e almirantes, a do poema é o silêncio que se segue, maior e pior que o dos gritos inaudíveis, entre o acender das luzes do cinema e a chegada do Potemkin ao cais.

“As multidões dispersas / esperam ver surgir as chaminés antigas / (…) / acotovelam-se sórdidas em sua miséria” “como os vermes da carne podre”, e o Potemkin não chega. “Uns morrem, outros vendem-se, / outros conformam-se e esquecem e outros são / assassinados, torturados, presos. / Às vezes a polícia passa entre as multidões, / e leva alguns nos carros celulares.” E o Potemkin não chega.

Em uma execução musical em que à dissonância siga uma imensa, infinita pausa, a tensão começa a dar em desespero. O poeta, no entanto, espera, pacientemente, como bom português por seu Dom Sebastião, acreditando que não espera só e que não espera Godot. “Há-de vir e virá. Tenho a certeza / como de nada mais”.

Nesse mundo “vasto, vário e dividido”, de “mares largos”, outro filme é banhado pelo Mar Negro. Por meio desse, inclusive, o diálogo com o cinema proporciona um diálogo com outro escritor, no poema “À memória de Kazantzakis, e a quantos fizeram o filme Zorba the greek” (Peregrinatio ad loca infecta, 1969):

Deixa os gregos em paz, recomendou

uma vez um poeta a outro que falava

de gregos. Mas este poeta, o que falava

de gregos, não pensava neles ou na Grécia. O outro

também não. Porque um pensava em estátuas brancas

e na beleza delas e na liberdade

de adorá-las sem folha de parra, que

nem mesmo os próprios deuses são isentos hoje

de ter de usar. E o outro apenas detestava,

nesse falar de gregos, não a troca falsa

dos deuses pelos corpos, mas o que lhe parecia

traição à nossa vida amarga, em nome de evasões

(que talvez não houvesse) para um passado

revoluto, extinto, e depilado.

Apenas Grécia nunca houve como

essa inventada nos compêndios pela nostalgia

de uma harmonia branca. Nem a Grécia

deixou de ser – como nós não – essa barbárie cínica,

essa violência racional e argua, uma áspera doçura

do mar e da montanha, das pedras e das nuvens,

e das caiadas casas com harpias negras

que sob o azul do céu persistem dentro em nós,

tão sórdidas, tão puras – as casas e as harpias

e a paisagem idem – como agrestes ilhas

sugando secas todo o vento em volta.

(…)

No lapidar-se a viúva que resiste aos homens

para entregar-se àquele que hesita em possuí-la

(…);

e neste Zorba irresponsável, cru, que se agonia

no mar revolto da odisseia, mas

perpassa incólume entre a dor e a morte,

entre a miséria e o vício, entre a guerra e a paz,

para pousar a mão nesse ombro juvenil

de quem não é Telêmaco – há nisto,

e na rudeza com que a terra é terra,

e o mar é mar, e a praia praia, o tom

exacto de uma música divina. Os deuses,

se os houve alguma vez, eram assim.

E, quando se esqueciam contemplando

o escasso formigar da humanidade que

tinha cidades como aldeias destas, neles

(como num sexo que palpita e engrossa)

vibrava este som claro de arranhadas cordas

que o turvo som das percussões pontua.

Deixemos, sim, em paz os gregos. Mas,

nus ou vestidos, menos do que humanos, eles

divinamente são a guerra em nós. Ah não

as guerras sanguinárias, o sofrer que seja

o bem e o mal, e a dor de não ser livre.

Mas sim o viver com fúria, este gastar da vida,

este saber que a vida é coisa que se ensina,

mas não se aprende. Apenas

pode ser dançada. [5]

Kazantzakis é considerado por muitos o maior escritor grego do século XX. Nascido em Creta, viveu exilado pelos quatro cantos do mundo. Foi indexado pela Igreja Católica como autor proibido. Em sua lápide, no túmulo em sua cidade natal para onde foi trasladado depois de morrer em Berlim, lê-se apenas: “não espero nada; não temo nada; estou livre”.

Muito aproxima o grego do português Jorge de Sena. Talvez servisse de companhia em Creta, como o minotauro. No entanto, o que promove o contato entre os dois é a Grécia retratada em filme, uma Grécia mais real que a evocação criada pela memória ocidental, Grécia de homens de verdade, num espaço construído pela mente do exilado Kazantzakis em que impressiona a “rudeza com que a terra é terra, e o mar é mar, e a praia praia”.

Como no romance do autor grego e em sua versão cinematográfica, o poema desconstrói a imagem de uma Grécia idílica e olímpica, sem retirar dela o componente mítico essencial, traduzido no “tom exacto de uma música divina” feita do “som claro de arranhadas cordas / que o turvo som das percussões pontua”. Da reunião de artes promovida pelo cinema e do encontro entre dois poetas exilados e um cineasta, a literatura, a música e a imagem se misturam como os azuis do céu e do mar da Grécia, para demonstrar que “a vida é coisa que se ensina, mas não se aprende. Apenas pode ser dançada”.

“Queiras tu dirigir-te ao Infinito, / Caminha em todos os sentidos no Finito”, percorre todas as páginas. Em cada uma delas, todas as artes, todas as linguagens se conjugam para a construção de uma única e solene linguagem: a dos leprosos inspecionando as chagas uns dos outros, a da multidão que se acotovela no cais, sempre à espera; a que seja capaz de traduzir a vida em dança.

NOTAS:

[1] Sena, Jorge de. Poesia II. 2ª ed. Lisboa: Edições 70, 1988. p.209

[2] Jorge de Sena, “O Sangue de Átis” (1965). In: —.Dialécticas aplicadas da Literatura. Lisboa: Edições 70, 1978. p.272

[3] Manguel, Alberto. Lendo imagens. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. p.30

[4] Poesia III. 2ª ed. Lisboa: Edições 70, 1989. p.53-54

[5] Poesia III. 2ª ed. Lisboa: Edições 70, 1989. p.84-86

*Luciana Salles é professora de Literatura Portuguesa da UFRJ, pesquisadora e fotógrafa. Mestre em Poética e Doutora em Literatura Portuguesa pela UFRJ. Autora de Histórias contadas pelo bicho-papão: Oscar Wilde, João do Rio e Horacio Quiroga para crianças (Ed. Porto de Ideias, 2009) e da tese de doutorado Poesia e o Diabo a Quatro: Jorge de Sena e a escrita do diálogo (Ed. Livronovo, 2009), agraciada com o “Prêmio CAPES/2010″, além de diversos ensaios sobre a obra de Jorge de Sena, publicados no Brasil e em Portugal.